どうも、太陽です。(No135)

突然ですが、メンタリストDaiGoの「悩む力」という本を読んでいたら、第7章で「他人を操作できる9つのクリティカル・シンキング」という項目があり、そこで思うことがあったので書きます。

興味がある人は続きをお読みください。

1 メンタリストDaiGoの他人を操作できる9つのクリティカル・シンキングを僕の事例として捉え直してみた!

いきなりですが、僕たちにはあまり関係ない、身近にないと思われる洗脳ですが、意外とあるのです。

その洗脳する相手に対して気づけるのがクリティカル・シンキングを学んだ者になります。

メンタリストDaiGoの紹介する9つの洗脳テクニックを「僕の事例として捉え直してみます」ので、ぜひ続きをお読みください。

洗脳テク1 「ネーム・コーリング」

「ネーム・コーリング」は「特定の人や物にネガティブなラベルを貼り付ける手法だ」といいます。

例えば、過去に実際にあった事例ですが、僕がある人と議論していて、何か意見を言っても、相手は僕に対して「成功者じゃないよね?」と口をいちいち挟んできます。

成功者や実績を挙げていないと、意見を言ってはいけないそうです。

僕はこういう人達を「立場論の人」と名付けています。

立場・ポジション関係なく、いろいろな議論をして有意義な解決策などを見つけたいだけなのに、「あなたは成功者じゃない!実績を出していない!」と「立場で全てを否定する連中」です。

要は「お前が言うな!」であり、相手を否定するときによく使われます。

この立場論に持っていかれると、中身で議論することができなくなります。

「誰が言うのか」ばかり気にして、「中身をまったく見ようとしなくなるか、もしくは単に僕を否定したくて、立場論を持ち出してきた」のでしょう。

こういう人とは議論しても無駄なので、立場論を振りかざしてきたら、サヨナラをすることをお勧めします。

洗脳テク2 「グラッドワード」

「グラッドワード」は、「道徳的な言葉を多用して相手の気分を上げる手法だ」といいます。

キレイで耳障りのいい言葉を積み重ねると、僕たちがいい気分にさせられ、説得されてしまいます。

前向きで、ポジティブな言葉ばかりを投げかける人がいますが、僕は疑問符に思っています。

人間なら誰しもネガティブになるときもありますし、根がポジティブ人間なら、それが素なのでポジティブ発言・発想をしていればいいと思います。

ですが、根がネガティブ人間なら、無理してポジティブ発言・発想をすると苦しくなります。

安倍元首相の「美しい国」や「1億総活躍」などのフレーズは該当するでしょう。

洗脳テク3 「トランスファー」

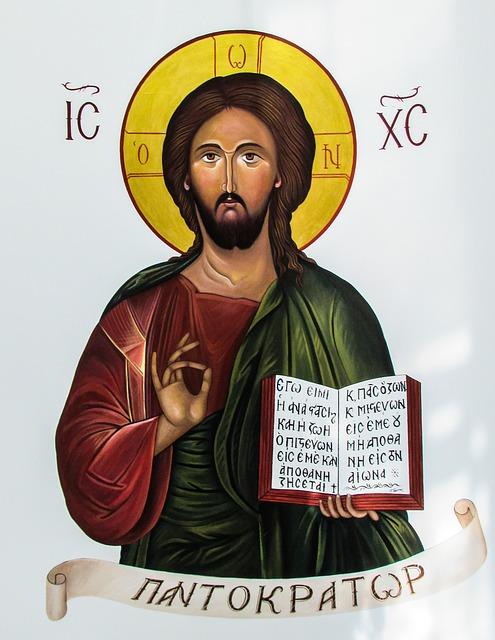

「トランスファー」は、「転送」を意味する英単語で、「ポジティブなシンボルを使って自分の権威を高めるテクニック」を意味します。

お医者さんの白衣や、営業マンのスーツ、東大生・外資コンサルなどを使った本、などが該当します。

もしくは、「俺さ、芸能人に知り合いいるんだよね」や「俺さ、年収1億円の社長と知り合いんだよね」という、「有力者や有名人と知り合いである」とアピールすることも含まれるかもしれません。

(そういう知り合いほど、軽い関係のことが多く、深い関係ではありません)

ちなみに、ポジティブなシンボルじゃないので。トランスファーじゃないでしょうが、以下のような詐欺もあります。

https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1649306290260/index.html

【防犯交通】警察官を名乗る不審電話に注意!(2022年04月07日 13時36分)

以下、引用します。

浜田警察署からのお知らせです。

本日、浜田市内のお宅に、警察官を名乗る者から、「あなたの口座からお金が引き出されています」「詐欺の被害に遭っているので、今から被害届を取りにいきます」「口座の暗唱番号を控えておいてください」などという不審電話が確認されました。

この種の電話は、警察官や銀行職員などを名乗り、キャッシュカードを預かろうとしたり、口座番号や暗証番号を聞き出そうとします。

その後自宅に訪れた者に、預金通帳、キャッシュカードをだまし取られ、現金を引き出されおそれがあります。

詐欺師は、警察の権威を使って、詐欺を働こうとします。

洗脳テク4 「偽のアナロジー」

「偽のアナロジー」は、「実際には類似として使えないものを、同じものであるかのように提示する手法だ」といいます。

「話し方が9割」という本の著者(永松茂久氏)がいましたが、「聞き方が9割」という本も書いており、「どっちなんだ!」と思いました。

同じ9割という表現を使っていますが、「話し手と聞き手だと真逆ですよね?」という話です。

メンタリストDaiGoの事例だと、「ネット広告が伸びているけど、まだまだTVがの方が上。TV広告の規模感にはまだまだかなわないですよ」と言うテレビマンがいたそうです。

ですが、TVは独占業界であり、格安で電波の利用権を使い、携帯事業者とは比べ物にならないほど恩恵を受けています。

一方で、ネットコンテンツは優遇がない上に、莫大な制作費がかかるTV業界と違って、たいした投資をかけていません。

つまり、「ネットのほうが圧倒的に不利なのに、TVを追い越す勢いで広告費が伸びている」のですから、ネット広告のほうが優勢なのは明らかなのです。

「そもそも同じ土俵で比較しているのか?」を問い直す姿勢が大事です。

洗脳テク5 「テスティモニアル」

「テスティモニアル」は証明や証言を意味する英単語で、洗脳テクニックの世界では「ビッグネームに自分の意見やアイデアを推奨してもらう手法」を意味するといいます。

有名人によるステルスマーケティングも該当します。

本の帯にも、よく「○○が推薦!」など書かれており、ビッグネームを使って宣伝効果をあげています。

ビッグネームではないですが、週刊誌などで記事の最後の方に「TV局関係者」や「音楽関係者」など、発信元を書いている場合があります。

で、こういう場合、本当の関係者じゃないそうです。

(週刊誌の内部の人の可能性もあるわけです)

洗脳テク6 「庶民派アプローチ」

「庶民派アプローチ」は、「私は皆さんと同じ一般市民です」や「私もあなたがたと同じ悩みを抱えているんです」といったように、「自分の平凡さを強調して親密さを上げる技法だ」といいます。

いわゆる、映画化になったビリギャルの事例や、昨今、話題になった「本当は恵まれた家庭育ちなのに、スタンフォード大学に合格したと大げさに盛った本を出して、炎上した松本杏奈さん」が該当します。

ひろゆきも金持ちなのに、月に5万円しか使わないアピールはこの効果を狙っているのかもしれません。

過去の苦労話も、庶民派アプローチの定番テクニックとのことですが、皆、やりたがりますよね?

洗脳テク7 「カード・スタッキング」

「カード・スタッキング」は、「情報の都合がいいところだけを強調し、都合が悪い側面は隠して議論を組み立てる手法のこと」を言います。

デメリットを隠して、「良い面だけを見せて売りつける手法」などが該当します。

デメリットは隠されると、こちらが気づかない限り、大体の場合、わかりませんので見極めるのが難しいのです。

株式投資などでも「儲けているスクショだけ」を見せて、損しているところは見せていない人もいます。

見栄っ張りや弱みを普段から見せない人は、このテクニックをけっこう使うので、普段から注意して「何を隠して、見せていないのか」を探っておくことです。

洗脳テク8 「バンドワゴン」

「バンドワゴン」は、「「みんなもやっているから」というポイントを強調することで説得力を持たせる技法だ」といいます。

本の帯によく書かれている「30万部突破!」や、「視聴率20%で大好評!」や、「在庫希少!売り切れ間近!」は、「たくさんの人が支持しているなら間違いない!」という効果を狙っています。

フォロワーを金で買うインフルエンサーが後を絶たないのも、バンドワゴン効果を狙っているからです。

(フォロワー多ければ「支持されているよ!」と訴えかけています)

しかし、インディアナ大学の研究によると、Twitterの全アカウントの約15%は人間ではなくボットに管理されているそうです。

イーロン・マスク氏が「Twitterのボットが5%未満であると証明されるまで、Twitter買収は前進できない!」とツイートしたことで話題になりましたね。

ちなみに、勝ち馬に乗るのが「バンドワゴン効果」だとすれば、反対語として「アンダードッグ効果」があり、不利なチーム、弱い立場の人などに対して同情の心を抱き、つい応援してしまう心理現象を指します。

洗脳テク9 「白黒思考」

「白黒思考」は、「実際には他にも選択肢があるのに、2つの選択肢だけを提示して判断を迫る手法だ」といいます。

つまり、「勝つか負けるか」などの極端な思考のことであり、その中間ゾーンの曖昧なグレーゾーンを認めない、もしくはグレーゾーンをそもそも提示しません。

「私と仕事のどっちが大切なの?」はお決まりのパターンですね。

(彼氏は「両方だよ」や、「睡眠」などと答えるかもしれません)

よく言われるのが、女性を誘う際に、まだ誘いのOKをもらっていないのに、「高級レストランとディズニーランドどっちに行く?」と返答を迫るパターンもありそうです。

まぁこのケースはあからさまなので、女性は「まだ行くなんて一言も言ってない」と断りますね。

以上、メンタリストDaiGoの本の事例をなるべく使わずに、僕の事例に例えて解説したので、分かりづらい面もあったかもしれません。

その場合、本を読んで、じっくり理解してください。

最後に、短文書評を載せて終わりとします。

「「悩む力」

3点。

メンタリストDaiGoによる天才をも超えるクリティカル・シンキングを教えてくれる本。

東大生などに好評だそう。

しかし、その分、内容が比較的、高度で、使いこなすには熟読か、要約などまとめ直して血肉化しないといけないだろう。

さらっと読んだだけではそこまで記憶に残らず、効果が薄れる可能性がある。

この本を使いこなしたいなら、要約などして血肉化する必要がある。

それなりに難しく、使いこなしにくい本なので頭がいい人が読むのを勧める。

ではこの辺で。(4315文字)

このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。

あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

参考・引用文献。

コメント