どうも、太陽です。(No8)

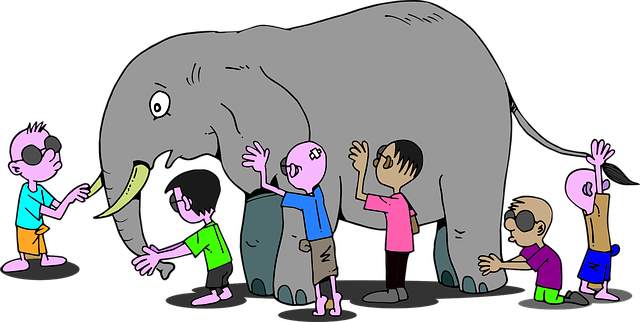

突然ですが、タイトルどおり、個人の戦略(個人の主張)と、一般論(マクロ政策)と、事実は違います。

このテーマで深く考察したのが今回の記事です。

具体例を出しながら説明したので、「非常に分かりやすくなった」と思います。

この3つを区別せず、話している人は多いです。

議論するなら、この3つの区別は必須要素です。

このテーマに興味がある方は続きをお読みください。

1 「人は人、自分は自分で割り切れるのか?」

まず、以下の文章を読んでみて下さい。

「人それぞれ人生観は違うのだから割り切りが大事であり、それぞれ皆の価値観・個性・主張を尊重しよう」という意見はあります。

ですが、他人には他人事なのでこの意見を人は比較的通しやすいですが、身内(家族や子どもなど)には割り切りにくくなります。

身内には有利に生きて欲しいので、自分が成功した体験(または、他人が成功した体験)は身につけてもらいたいのです。

ある意味割り切りをしたということは他人事とし、見放した面もあるのです。

叱ったり、注意するということは労力がかかるので、身内の教育(しつけなど)には普通はしますが他人にはあまりしないでしょう。

放任主義の家庭や個性重視の家庭は「割り切りをしている」と思いますけどね。

「他人事か、子どもに合った風に育てばいい」と思っているからです。

2 個人戦略(個人の主張)と一般論(マクロ政策など)と事実の違い。

僕は個人戦略(個人の主張)と一般論(マクロ政策など)と事実は違うと考えています。

例を出します。

「英語の勉強をやるべきか?」という議論がなされていると仮にして、僕の主張は「成功者でい続けたいならリスクヘッジのためにもやるべき」となります。

または外資系に就職できたり、英語で情報収集ができたり、IT系の勉強をする際には有利となります。

これは僕の個人戦略であり、主張です。

ですが、僕が一般論やマクロ政策の視点から話を述べると、主張が変わってしまうのです。

「日本人全員が英語をやるべきか?」というマクロ政策になると僕は「全員はやる必要ない」となります。

理由は「英語は身につけるのにかなり時間と労力がかかるので素養がない人には難しい」という理由と「そもそも日本国内にずっといるのなら(成功者でい続けたくないのなら)必要ない人もいるから」です。

僕の個人戦略(英語をやるべき)は「素養があるか必要か」の視点がまずあり、さらに「身内か?」という視点もあります。

僕は相手を選んで個人戦略を語るわけです。

(身内ならやらせたいのが本音ですし、有利に生きたい人なら勧めます)

そして、マクロ政策で語ると有利に生きたくない人や素養がない人や必要ない人にはまるで他人事のように(個人を尊重するが美辞麗句)、英語の勉強を勧めなくなります。

これが上記の「身内には有利に生きてほしいから注意をしたり叱ったり、押し付けたりする」のと、「他人には基本的にどうでもいいから押し付けない、割り切る、注意もしないし、叱らない」につながるのです。

さらに、この話に事実が加わります。

個人の主張(英語をやるべき)とマクロ政策(英語は全員やるべきではない)と事実(英語は今の日本の教育では重要視されている。TOEICを課す企業も増えてきた。だけど日本人の英語力は低い)は全部、違うのです。

個人戦略やマクロ政策は主観が入り込みます。主張ですね。

ですが、事実は主観や主張が入りません。

「ただ、こういうことが起きているよ」と話すだけです。

将棋の世界でも個人戦略(棋風や人生観が出たもの)とマクロ政策や一般論(将棋って礼儀作法や頭脳の訓練にはなる。でも義務化するまでかは分からない)と事実(将棋人気が高まっている。運が左右せず強い人が勝つなど)は違うのです。

「事実は起きた結果」とも捉えられます。

事実に解釈や主観を入れたものが主張であり、個人戦略であり、マクロ政策などになるのです。

哲学的な話ですが、何回も読み返し、習得してください。

3 3つを区別せずに話をしている人が多い。

「この違いを理解せずに話している人は多いのではないか?」と思います。

「マクロ政策や事実の話」をしているのに「個人戦略や個人の主張」を話していると、誤解されてしまうのです。

まず、質問すべきときに気をつけるのは「あなたの主張を言って下さい」や「一般論として、またはマクロ的に言って下さい」の区別をつけるべきでしょう。

芸能人やコメンテーターの発言もこれをごっちゃにして喋っている人が多く、しかも受け取り手も区別していないことが多いです。

芸能人本人が社会的影響を考えて、一般論を述べているのか、それとも個人の好みを打ち出して喋っているのか、区別すべきです。

個人の生き方と公人の生き方も違いますし、発言は違います。

また、肩書がない人や自信がない人ほど「成功者はこう言っているよ」や「世間ではこうだよ」といいますが、僕は「あなたはどう思うの?」と、個人戦略を聞きたい場合も多いのです。

まぁ分かるんですけどね。

人を説得するときはデータという客観的なモノを重視する人は多く、自分の個人戦略は「あなたの主観でしょ、あなたの感想でしょ」と、一蹴されてしまうことも多いですからね。

質問者が何を聞きたいのか(個人戦略か一般論やマクロ政策か事実か)確認してから、発言をしたほうがいいでしょう。

さて、以下のひろゆきの動画を見つけたので貼っておきます。

【ひろゆき】※重要なので絶対見て下さい※ 僕の配信を見る時は今後コレに注意して話を聞いて下さい【切り抜き/論破】

ひろゆきは「個人、社会、長期戦略は別物」だと言っています。

(この前提ありきで、ひろゆきのアドバイスを聞かないと誤解が生まれます)

ひろゆきがスパチャに対してアドバイスするとき、社会全般で合理的に良いとアドバイスするより、「相談者個人にとって良いことだ」と思うことをアドバイスしています。

だから、「生活保護を取れ」など積極的に勧めるのでしょう。

(個人の相談者には良いと思ったのです)

介護業界の人にはさっさと辞めるようにひろゆきは言っています。

社会にとっては介護は必要な仕事ですが、相談者個人にはまるで身内に勧めるように介護の仕事を辞めるように勧めているのです。

また、長期戦略も別物であり、「介護はそのうちに機械化される」とひろゆきは予測しています。

「個人、社会、長期戦略は別物」(状況によって発言・判断は変わる)とひろゆきは言っており、僕の「個人戦略、一般論(マクロ政策など)、事実は別物」と似ている気がします。

また「誰が言っていたかより、根拠まで言ったほうが説得力がある」とひろゆきは言っています。

ひろゆきが出した結論は説得力がなく、どうしてその結論に至ったのかをひろゆきはなるべく説明しようとしています。

で、結論に至る過程を意識して聴くと、他人に説明するときも単に「ひろゆきが言っていたよ」とならず、深い説得力ある説明ができると言っています。

詳しく正確に知りたい方は動画を見て下さい。

僕は「メンタリストDaiGoによると」など発言者の名前を出すこともありますが、「科学的根拠があり調べられた上での意見であり、出処があり、僕の主観じゃないですよ!」とアピールしたいためです。

論文を僕は読んでおらず、かといって出典も調べられないので、「DaiGoによると」と付け加えて説明することもあります。

(まぁ「科学的根拠がある意見だよ!」と前置きするだけでいいかもしれませんが)

論文の結果の説明になると、ひろゆきの言っているような結論に至った過程などは省かれており、説明できないんですよね。

(僕が論文を読んでないせいです)

この3つを区別して聞くように意識したいですね。

4 「体験・推測・伝聞を分けて話そう・聞こう!」

最後に以下の使い分けもできるようにしておきましょう。

人の話を聞く上で重要なのは、「体験・推測・伝聞を分けて聞くこと」です。

その人の主張する話は、その人本人による体験なのか、それとも推測(仮説など)なのか、または人から聴いた伝聞なのか、をしっかり分けて聞くのです。

本当は伝聞なのに体験したように話されたり、推測なのに体験したように話されたら、事実がブレますし、その意見の信憑性が弱くなります。

僕は大抵の場合、仮説のときは仮説と書くか、「推測している」みたいに書きます。

伝聞の場合は、例えば「DaiGoが言っていた」を付け加えたり、「知り合いの意見」など書きます。

僕が体験したのなら、そのまま体験記のように書きます。

こうすれば、仮に僕のブログ記事で間違った点が出てきても、伝聞の場合なら、僕の主張じゃなく、その発信元の人が間違っていたことになります。

(もちろん、それを良いと思い紹介している僕にも若干、責任があります)

推測であれば「完全には信じないでください。参考程度に」という意味合いを持たせています。

体験した場合は、僕が体験した場合、「こうだった!」という主張であり、体験自体は本当ですから、嘘ではありません。

ですが、もしかしたら特殊体験かもしれず、多くの人に当てはまる一般論ではないかもしれません。

要は、情報受信者も、「この3つの違いを使い分けて相手の話を聞くべきだ」ということです。

相手が使い分けて話してくれるのなら、聞く側は「この3つについて分けて言ってくれない?」とわざわざ確認する手間が省けるので、楽です。

ですが、言ってくれない相手なら、こちらから一々確認しないとマズイのです。

5 徳島県で高校生に8億円かけて中国製タブレットを配布した件について。

以下の記事を貼りますね。

徳島県で高校生に中華タブレットが配られたわけですが、1万6500台のうち3500台以上が故障したとのこと。

PCの故障率は以下のサイトが参考になりそうです。

http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-10101.html

ASUSは良さそうで、Acerはダメ。

DELL、HP、東芝は微妙で、 BTO(ドスパラなど)はダメ。

2018年12月の記事です。

以下の2022年に書かれた「パソコン修理本舗のメーカー別修理受付の割合」も記事もあります。

HPはかなり健闘しています。

DELLはそこそこで、富士通はダメで、NECレノボも東芝もイマイチ。

どれだけの台数(サンプル数)なのか不明ですが。

また、ノートパソコンの故障率については以下の記事を読んで、背景を理解しておくことが大事だと思いました。

タブレットの故障率が載っているサイトが調べても出てこなかったので、PCの故障率をまず調べてみました。

で、タブレットの故障率が載っていた2017年の記事がありましたが消されていました。

その記事によると、Appleが10%、Samsungが16%、Acerが18%、DELLが20%、東芝が24%、Microsoftが25%。

1万6500台のうち3500台の故障率は23%なのですが、中華タブレットは調べれば「安かろう、悪かろう」はすぐに分かったはずです。

で、僕は個人戦略においては中華スマホを愛用しており、中華PCも冒険で試してみて使用を辞めました。

しかし、徳島県では学校という全体戦略において重要な故障率を無視して、中華タブレットを使用したことが仇ににありました。

個人で使う分には中華タブレットは運よく故障しない可能性もあり、しかもダメージが少ないです。

ですが、全体に適用させると、ダメージと影響がでかいのです。

個人戦略と全体戦略は異なりますし、それぞれの戦略で重要な要素も異なるので、注意しないといけません。

最後に、徳島のタブレットはなぜ、あんなに壊れたのか?について詳しく書かれた記事があるので紹介して終わりとします。

ではこの辺で。(4051文字)

このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを基にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。

あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

コメント